Блаженнейшего Митрополита Онуфрия ценят и уважают Предстоятели всех Поместных Церквей. Об этом сказал митрополит Вострский Тимофей, Экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре (Иерусалимский Патриархат) сегодня на брифинге по случаю празднования 30-летия возрождения монашеской жизни в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре.

среда, 25 июля 2018 г.

вторник, 24 июля 2018 г.

Память: 11/24 июля

Святая равноапостольная великая княгиня Ольга происходила из знаменитого рода: она была правнучка Гостомысла, того славного мужа, который начальствовал в Великом Новгороде до тех пор, пока, по его же совету, не был призван от варягов на княжение русское Рюрик с братьями.

Родиной Ольги была весь Выбутская, находящаяся ныне близ города Пскова, тогда еще не существовавшего. Родители блаженной Ольги сумели внушить своей дочери те правила честной и разумной жизни, которых сами держались, несмотря на свое идолопоклонство. Ольга отличалась целомудрием и светлым умом, как это сейчас же будет видно.

Рюрик, умирая, оставил после себя сына своего Игоря еще малолетним отроком, поэтому как Игоря, так и самое княжение, до дней совершеннолетия сына, Рюрик поручил попечению родственника своего Олега. Последний, собрав значительное войско и имея при себе малолетнего наследника княжения Игоря, отправился к Киеву. Убив здесь Аскольда и Дира, Олег подчинил себе Киев, и стал он единовластителем варяго-русских владений, сохраняя княжение для племянника своего Игоря; по делам правления Олегу приходилось бывать то в Киеве, то в Великом Новгороде. Князь же Игорь, достигнув юношеского возраста, занимался охотой. Случилось ему, во время охоты по окрестностям Новгорода, зайти в пределы Пскова; выслеживая зверя около помянутой веси Выбутской, он увидел на другой стороне реки место, удобное для лова, но не мог туда попасть за неимением лодки. Спустя немного времени Игорь заметил какого-то юношу, плывшего в лодке; призвав его к берегу, он велел себя перевезти на ту сторону реки. Когда они плыли, Игорь, внимательнее всматриваясь в лицо гребца, увидел, что последний не юноша, а девица; то и была блаженная Ольга, выделявшаяся своею красотою. Красота Ольги уязвила сердце Игоря; в нем разгорелось похоть; и он начал прельщать ее словами, склоняя к нечистому плотскому смешению. Блаженная же Ольга, уразумев помыслы Игоря, разжигаемого похотью, пресекла беседу его, обратившись к нему, точно мудрый старец, с таким увещанием:

– Зачем смущаешься, князь, замышляя дело неисполнимое? Слова твои обнаруживают твое бесстыдное желание надругаться надо мною, чего да не будет! – я об этом и слышать не хочу. Прошу тебя, – послушайся меня и подави в себе эти нелепые и позорные помышления, которых нужно стыдиться: вспомни и подумай, что ты князь, а князю для людей должно быть, как правителю и судии, светлым примером добрых дел; ты же теперь близок к какому беззаконию?! Если сам ты, побежденный нечистою похотью, будешь совершать злодеяния, то как же ты будешь удерживать от них других и судить справедливо своих подданных? Оставь такое бесстыдное вожделение, которого гнушаются честные люди; и тебя, хотя ты и князь, последние могут возненавидеть за это и предать позорному осмеянию. Да и то знай, что, хотя я и одна здесь и бессильна по сравнению с тобой, ты всё-таки не одолеешь меня. Но если бы даже ты мог и одолеть меня, то глубина этой реки мне тотчас же будет защитой: лучше мне умереть в чистоте, похоронив себя в сих водах, чем быть поруганным моему девству.

Такие увещания к целомудрию, обращенные блаженною Ольгою к Игорю, образумили последнего, пробудив в нем чувство стыда. Он молчал, не находя слов для ответа; так они переплыли реку, а потом расстались. И удивился князь столь выдающемуся разуму и целомудрию юной девицы. Действительно, – подобный поступок блаженной Ольги достоин удивления: не зная истинного Бога и Его заповедей, она обнаружила такой подвиг в защите целомудрия; тщательно охраняя чистоту своего девства, она образумила юного князя, укротив его похоть словами мудрости, достойными ума мужа.

Св. благовѣрная княгиня Ольга. (Въ христіанской вѣрѣ великое и неоцѣненное благо). Прот. Григорій Дьяченко

Спустя немногое время после сейчас описанного, князь Игорь вместе с родственником своим Олегом отправился в Киев с намерением там утвердить престол княжения, что и было исполнено: они сели на княжение в Киеве, и в Великом Новгороде, как и в прочих подчинившихся им городах Русской земли, посадили своих наместников. Когда наступило время бракосочетания князя Игоря, то выбрали многих красивых девиц, чтобы среди них найти достойную княжеского чертога; но ни одна из них не полюбилась князю. Вспомнив целомудренную и прекрасную Ольгу, Игорь тотчас послал за нею родственника своего Олега. Олег с великою честью привез Ольгу в Киев, и Игорь вступил в брак с нею. Затем умер и Олег, родственник и опекун Игоря, и Игорь стал править безраздельно. В начале своего самостоятельного княжения Игорь вел упорные войны с окрестными народами. Он ходил даже на Царьград: захватив многие страны греческой земли, он возвратился из этого похода с добычею и славою. Остальные годы своей жизни он проводил в тишине, имея мир с пограничными землями. В это время у Игоря родился от блаженной Ольги сын Святослав, впоследствии отец святого и равноапостольного князя Владимира. И правил Игорь на престоле великого княжения в Киеве с благополучием: богатство стекалось к нему в изобилии из многих мест, ибо и дальние страны присылали ему многие дары и дани.

Смерть постигла Игоря таким образом. Пользуясь наступившим после многих войн миром, Игорь начал обходить города и области для взимания обычной дани. Придя к древлянам, он вспомнил, что они в начале его княжения отступили от него, и только после войны покорились ему снова: за это Игорь удвоил на древлянах дань, чем очень отяготил их. Они же, опечалившись, начали советоваться с князем своим Малом:

– Когда волк повадится к овцам, то по одной может растащить всё стадо, если не убьют его; так и мы, – если не убьем Игоря, то он всех нас погубит.

После этого совещания они начали выискивать удобного времени. И вот когда Игорь полученную с древлян дань отослал в Киев, а сам остался у них с небольшим числом дружины, то древляне сочли этот случай подходящим для себя: они неожиданно напали на Игоря под городом своим Коростенем; убили дружину князя и его самого, и похоронили их там. – Такова была кончина князя Игоря – доброго властителя областей земли русской, внушавшего страх окрестным народам. По смерти опекуна своего Олега Игорь прожил тридцать два года.

Весть об убийстве Игоря, достигнув Киева, вызвала сильные слезы у Ольги, оплакивавшей вместе с сыном Святославом своего мужа; плакали также и все жители Киева. Древляне же, по убийстве Игоря, составили следующий дерзкий замысел: они хотели Ольгу взять в жены своему князю Малу, а наследника Игоря, малолетнего Святослава, тайно умертвить. Таким образом древляне думали увеличить власть своего князя. Они немедленно на ладьях отправили к Ольге двадцать нарочитых мужей, чтобы они просили Ольгу сделаться женою их князя; а в случае отказа с ее стороны им было велено угрозами понуждать ее – пусть, хотя и насильно, стать женою их господина. Посланные мужи водным путем достигли Киева и пристали к берегу. Услыхав о прибытии посольства, княгиня Ольга позвала мужей – древлян к себе и спросила их:

– С добрым ли намерением прибыли вы, честные гости?

– С добрым, – отвечали последние.

– Скажите же, – предложила Ольга, – зачем именно вы прибыли к нам?

Мужи отвечали:

– Нас послала к тебе древлянская земля с такими словами: "Не гневайся, что мы убили твоего мужа, ибо он, как волк, расхищал и грабил. А наши князья добрые правители, распространившие древлянскую землю. Нынешний же князь наш без сравнения лучше Игоря: молодой и красивый, он к тому же кроток, любвеобилен и милостив ко всем. Пойди же за нашего князя, – ты будешь нам госпожою и обладательницею древлянской земли.

Княгиня Ольга, скрывая свою печаль и болезнь сердечную о муже, сказала посольству с притворною радостью:

– Мне угодны слова ваши, – ведь мужа мне уже не воскресить, а оставаться вдовою для меня не беспечально: будучи женщиной, я не в состоянии как следует управлять таким княжеством; сын же мой – еще малый отрок. Итак я с охотою пойду за вашего молодого князя; к тому же я еще и сама не стара. Теперь идите, отдохните в ладьях ваших; утром же я позову вас на почетный пир, который устрою для вас, чтобы всем стала известна причина прибытия вашего и мое согласие на ваше предложение; а затем я пойду к князю вашему. Вы же, когда посланные утром придут звать вас на пир, знайте, как вам должно соблюдать, при этом, честь пославшего вас князя и вашу собственную: вы прибудете на пир таким же образом, как прибыли к Киеву, т.е. в ладьях, которые понесут киевляне на головах, – пусть все увидят вашу знатность и мою любовь к вашему князю, ради которой я почитаю вас такою великою честью пред моими людьми.

Pages: 1 2

воскресенье, 22 июля 2018 г.

Слово въ недѣлю восьмую по Пятьдесятницѣ

Прав. Іоаннъ Кронштадтскій († 1908 г.)

Поздѣ же бывшу, приступиша къ Нему ученицы Его, глаголюще: пусто есть мѣсто, и часъ уже мину; отпусти народы, да шедше въ веси купятъ брашна себѣ. Іисусъ же рече имъ: не требуютъ отъити, дадите имъ вы ясти (Матѳ. 14, 15-16).

суббота, 21 июля 2018 г.

Казанская Богородица

Обретение Казанской иконы Божией Матери произошло 8 июля 1579 года в Казани, через четверть века после покорения царём Иоанном Грозным Казанского ханства. В июне 1579 года Казань пострадала от страшного пожара, обратившего в пепелище часть города и половину Казанского кремля. Мусульмане злорадствовали, думая, что Творец прогневался на христиан. Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного утверждения Православия на всей златоордынской земле – будущем Востоке Российского государства.

Во время пожара сгорел и дом стрельца Даниила Онучина. Через несколько дней после пожара стрелец решил начать на прежнем месте постройку нового дома. Тогда его десятилетней дочери Матроне явилась во сне Богородица с повелением возвестить архиепископу и начальникам города, чтобы они обрели в земле, на месте недавнего пожара, Её Казанскую икону Божией Матери. Словам девочки не придали значения, но после третьего явления Матрона слёзно упросила свою мать исполнить повеление Богородицы. И вот, начав разгребать пепелище в указанном месте, они увидели сияющую чудным светом икону Казанской Божией Матери.

Весть о чудесной находке мгновенно облетела всю Казань. К месту обретения Казанской иконы Божией Матери стало стекаться множество народа. После молебна икона была торжественно перенесена в Казанский Благовещенский собор. Многочисленные чудотворения от новоявленной Казанской иконы начались с прозрения двух слепцов, Иосифа и Никиты.

Икона Божией Матери Казанская вдохновляла русских ратников в период Смутного времени при освобождении Москвы от поляков. Перед Казанской иконой в 1709 году, накануне Полтавской победы, император Петр I молился о даровании победы русскому войску (этот список в настоящее время находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга). В 1812 году накануне отъезда в действующую армию перед чудотворной иконой Божией Матери молился князь Михаил Кутузов. В 1768 году императрица Екатерина II украсила оклад Казанской иконы Богородицы в Казанском Богородицком монастыре своей бриллиантовою короной.

К сожалению, в ночь на 29 июня (12 июля) 1904 года из Богородицкого монастыря икона была похищена вместе с образом Спасителя в драгоценных ризах; обе иконы были украшены драгоценностями на сумму до 100 тысяч рублей и, после снятия с неё драгоценных риз, ими уничтожена. Похитителя нашли: им оказался Варфоломей Чайкин (Стоян), крестьянин двадцати восьми лет. Он утверждал, что драгоценности и оклад образа продал, а саму икону расколол и сжёг в печи, что было подтверждено следственными действиями и судом присяжных. После российской революционной смуты 1917 года многочисленные древние списки с Казанской чудотворной иконы Божией Матери разошлись по всему миру. Русская Православная Церковь прилагает все усилия для возвращения святынь на родину. В России самый ранний из известных списков чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы (1606 г.) находится в Третьяковской галерее.

Пресвятая Госпоже Богородице, моли Бога о нас!

Далее

пятница, 20 июля 2018 г.

Преподобная Евфросиния, в миру Евдокия, великая княгиня Московская

Память ее празднуется 17/30 мая, 7/20 июля в день преставления и 23 июня вместе с Собором Владимирских святых.

Св. княгиня Евдокия была дочерью великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича и и его супруги княгини Анны. В 13-летнем возрасте выдана замуж за 15-летнего великого князя Московского Дмитрия Ивановича. Известна своей благотворительностью.

четверг, 19 июля 2018 г.

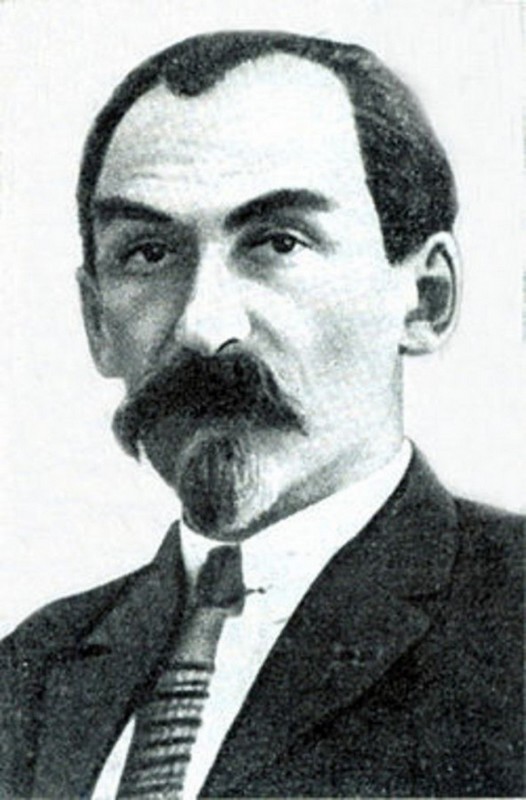

Советский чекист-украинизатор Николай Скрипник

7 июля 1933 года покончил с собой Николай Скрипник — один из ключевых лидеров украинской компартии, страстный сторонник украинизации и суверенизации.

Советский политический деятель, член ЦК ВКП(б), один из сторонников политики украинизации в 20 — 30 годах.

Родился 25 января 1872 года в селе Ясиноватое Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне г. Ясиноватая Донецкой области), в семье железнодорожного служащего. Начальное образование получил в Барвенковской двухклассной сельской школе, а дальше — в Изюмском реальном училище в Харьковской губернии и реальном училище в г. Курск. Много занимался политическим самообразованием, изучал марксистскую литературу. С 1897 года считал себя сознательным членом социал-демократической партии.

В 1900 г. поступил в Петербургский технологический институт, где целиком погрузился в революционное движение. Активный участник марксистского кружка, член Петербургской социал-демократической группы «Рабочее знамя». «Боевое крещение» получил в марте 1901 г. во время демонстрации протеста против политических преследований студентов Киевского университета. Тогда впервые арестован и выслан в г. Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Затем последовали одно за другим новые наказания и заключение. Всего арестовывался 15 раз, 7 раз ссылался. В сумме был осужден на срок 34 года и один раз приговорен к смертной казни, 6 раз бежал.

Глассон, Петербуржец, Валерьян, Г. Ермолаев, Щур, Щенский — это далеко не полный перечень псевдонимов, которыми пользовался Н. Скрипник, ведя революционную работу в городах Петербург, Екатеринослав, Царицын (ныне Волгоград), Саратов, Одесса, Рига и многих других. Был участником легальных всероссийских съездов: кооперативных предприятий (1908 г.), фабрично-заводских врачей и представителей промышленности (1909 г.). Принимал активное участие во многих партийных изданиях, начиная с «Искры». В 1913 г. редактировал большевистский легальный журнал «Вопросы страхования», в 1914 г. входил в состав редколлегии газеты «Правда»

Вернувшись после Февральской революции 1917 г. из Моршанска Тамбовской губ., места очередной ссылки, в Петроград, избирается секретарем Центрального совета фабрично-заводских комитетов. Во время Октябрьского вооруженного восстания — член Военно-революционного комитета при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов.

Именно Ленин отправил Скрипника на Украину в 1917 году. Лидер партии рассуждал, что раз Скрипник родился в тех краях, то автоматически, на инстинктах, разберется в местных хитросплетениях. Сам Скрипник так не думал. Однако поняв, какие перспективы это сулит, рьяно взялся за дело. Когда на обсуждениях в высших кругах заходила речь об Украине, большего украинца, чем Скрипник, было не найти. То он требовал внести в состав советской конституции положение о суверенности всех союзных республик. То требовал оставить в подчинении Киева наркомат иностранных дел. Словом, всегда поддерживал линию на максимальную независимость УССР.

Скрипник стал крестным отцом украинской компартии. Причем он настаивал на создании де-юре и де-факто независимой компартии, которая будет дружественной российской, но не будет ее частью. Скрипник был одним из самых влиятельных и упорных противников существования Донецко-Криворожской республики и передачи ее территорий УССР.

В автобиографии Н. Скрипник так описал приезд и начальный период работы на Украине: «Первый Всеукраинский съезд Советов вызвал меня на Украину и избрал народным секретарем труда, а затем торговли и промышленности. Провел I Всеукраинскую конференцию крестьянских депутатов в январе 1918 г. в Харькове. После того, как Киев взяли немецкие войска, конференция представителей Советов в Полтаве избрала меня председателем Рабоче-крестьянского правительства Украины и народным секретарем иностранных дел, это утвердил и II Всеукраинский съезд Советов в Екатеринославе в марте 1918 г. На последнем заседании ЦИК Украины в Таганроге в апреле 1918 г. меня избрали в повстанческий Народный секретариат, там же на партийном совещании избран также членом и секретарем Организационного бюро по созыву I съезда КП(б)В, который избрал меня кандидатом ЦК КП(б)В, а с декабря 1918 г. я вошёл в ЦК. В том же 1918 г. ЦК направил меня для работы в ВЧК, где я был членом коллегии и заведующим отделом по борьбе с контрреволюцией. В январе (1919 г.) снова вошёл в состав рабоче-крестьянского правительства УССР народным комиссаром государственного контроля».

Но особо он отметился на ниве украинизации и борьбы с великорусским шовинизмом, периодически делая заявления такого рода:

Украинизация проводится и будет проводиться решительными мерами… Тот, кто это не понимает или не хочет понять, не может не рассматриваться правительством как контрреволюционер и сознательный или бессознательный враг Советской власти.

Скрипник резко выступил на знаменитом XII съезде РКП(б), где участники соревновались в том, кто сильнее заклеймит проклятых русских фашистов. Вот отдельные отрывки из выступлений Скрипника:

Далее

среда, 18 июля 2018 г.

Святая преподобномученица великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 1992 году причислил к лику святых новомучеников России преподобномученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, установив им празднование в день кончины — 5 (18) июля.

Святая преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна была вторым ребенком в семье великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери королевы английской Виктории, Еще одна дочь этой четы — Алиса станет впоследствии императрицей Российской Александрой Феодоровной.

Дети воспитывались в традициях старой Англии, их жизнь проходила по строгому порядку, установленному матерью. Детская одежда и еда были самыми простыми. Старшие дочери сами выполняли свою домашнюю работу: убирали комнаты, постели, топили камин. Впоследствии Елисавета Феодоровна говорила: «В доме меня научили всему». Мать внимательно следила за талантами и наклонностями каждого из семерых детей и старалась воспитать их на твердой основе христианских заповедей, вложить в сердца любовь к ближним, особенно к страждущим.

Родители Елисаветы Феодоровны раздали большую часть своего состояния на благотворительные нужды, а дети постоянно ездили с матерью в госпитали, приюты, дома для инвалидов, принося с собой большие букеты цветов, ставили их в вазы, разносили по палатам больных.

Елисавета с детства любила природу и особенно цветы, которые увлеченно рисовала. У нее был живописный дар, и всю жизнь она много времени уделяла этому занятию. Любила классическую музыку. Все, знавшие Елисавету с детства, отмечали ее религиозность и любовь к ближним. Как говорила впоследствии сама Елисавета Феодоровна, на нее еще в самой ранней юности имели огромное влияние жизнь и подвиги святой Елисаветы Тюрингенской[1], в честь которой она носила свое имя.

В 1873 году разбился насмерть на глазах у матери трехлетний брат Елисаветы Фридрих. В 1876 г. в Дармштадте началась эпидемия дифтерита, заболели все дети, кроме Елисаветы. Мать просиживала ночами у постелей заболевших детей. Вскоре умерла четырехлетняя Мария, а вслед за ней заболела и умерла сама великая герцогиня Алиса в возрасте 35 лет.

В тот год закончилась для Елисаветы пора детства. Горе усилило ее молитвы. Она поняла, что жизнь на земле — путь Креста. Ребенок всеми силами старался облегчить горе отца, поддержать его, утешить, а младшим своим сестрам и брату в какой-то мере заменить мать.

На двадцатом году жизни принцесса Елисавета стала невестой великого князя Сергея Александровича, пятого сына императора Александра II, брата императора Александра III. Она познакомилась с будущим супругом в детстве, когда он приезжал в Германию со своей матерью, императрицей Марией Александровной, также происходившей из Гессенского дома. До этого все претенденты на ее руку получали отказ: принцесса Елисавета в юности дала обет девства (безбрачия). После откровенной беседы ее с Сергеем Александровичем выяснилось, что он тайно дал обет девства. По взаимному согласию брак их был духовным, они жили как брат с сестрой.

Вся семья сопровождала принцессу Елисавету на свадьбу в Россию. Вместо с ней приехала и двенадцатилетняя сестра Алиса, которая встретила здесь своего будущего супруга, цесаревича Николая Александровича.

Венчание состоялось в церкви Большого дворца Санкт-Петербурга по православному обряду, а после него и по протестантскому в одной из гостиных дворца[1]. Великая княгиня напряженно занималась русским языком, желая глубже изучить культуру и особенно веру новой своей родины.

Великая княгиня Елисавета была ослепительно красива. В те времена говорили, что в Европе есть только две красавицы, и обе — Елисаветы: Елисавета Австрийская, супруга императора Франца-Иосифа, и Елисавета Феодоровна.

Большую часть года великая княгиня жила с супругом в их имении Ильинское, в шестидесяти километрах от Москвы, на берегу Москвы-реки. Она любила Москву с ее старинными храмами, монастырями и патриархальным бытом. Сергей Александрович был глубоко религиозным человеком, строго соблюдал все церковные каноны, посты часто ходил на службы, ездил в монастыри — великая княгиня везде следовала за мужем и простаивала долгие церковные службы. Здесь она испытывала удивительное чувство, так непохожее на то, что встречала в протестантской кирке. Она видела радостное состояние Сергея Александровича после принятия им Святых Таин Христовых и ей самой так захотелось подойти к Святой Чаше, чтобы разделить эту радость. Елисавета Феодоровна стала просить мужа достать ей книги духовного содержания, православный катехизис, толкование Писания, чтобы умом и сердцем постичь, какая же религия истинна.

В 1888 году император Александр III поручил Сергею Александровичу быть его представителем на освящении храма святой Марии Магдалины в Гефсимании, построенного на Святой Земле в память их матери императрицы Марии Александровны. Сергей Александрович уже был на Святой Земле в 1881 году, где участвовал в основании Православного Палестинского Общества, став председателем его. Это общество изыскивало средства для помощи Русской Миссии в Палестине и паломникам, расширения миссионерский работы, приобретения земель и памятников, связанных с жизнью Спасителя.

Узнав о возможности посетить Святую Землю, Елисавета Феодоровна восприняла это как Промысл Божий и молилась о том, чтобы у Гроба Господня Спаситель Сам открыл ей Свою волю.

Великий князь Сергей Александрович с супругой прибыл в Палестину в октябре 1888 года. Храм святой Марии Магдалины был построен в Гефсиманском саду, у подножия Елеонской горы. Этот пятиглавый храм с золотыми куполами и до сего дня — один из красивейших храмов Иерусалима. На вершине Елеонской горы высилась огромная колокольня, прозванная «русской свечой». Увидев эту красоту и благодать, великая княгиня сказала: «Как я хотела бы быть похороненной здесь». Тогда она не знала, что произнесла пророчество, которому суждено исполниться. В дар храму святой Марии Магдалины Елисавета Феодоровна привезла драгоценные сосуды, Евангелие и воздухи.

После посещения Святой Земли великая княгиня Елисавета Феодоровна твердо решила перейти в православие. От этого шага ее удерживал страх причинить боль своим родным, и прежде всего, отцу. Наконец, 1 января 1891 года она написала отцу письмо о своем решении.

Это письмо показывает, какой путь прошла Елисавета Феодоровна. Мы приведем его почти полностью:

« ... А теперь, дорогой Папа, я хочу что-то сказать Вам и умоляю Вас дать Ваше благословение. Вы должны были заметить, какое глубокое благоговение я питаю к здешней религии с тех пор, как Вы были здесь в последний раз — более полутора лет назад. Я все время думала и читала и молилась Богу — указать мне правильный путь, и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином. Это было бы грехом оставаться так, как я теперь — принадлежать к одной церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя молиться и верить так, как и мой муж. Вы не можете себе представить, каким он был добрым, что никогда не старался принудить меня никакими средствами, предоставляя все это совершенно одной моей совести. Он знает, какой это серьезный шаг, и что надо быть совершенно уверенной, прежде чем решиться на него. Я бы это сделала даже и прежде, только мучило меня то, что этим я доставляю Вам боль. Но Вы, разве Вы не поймете, мой дорогой Папа? Вы знаете меня так хорошо, Вы должны видеть, что я решилась на этот шаг только по глубокой вере и что я чувствую, что пред Богом я должна предстать с чистым и верующим сердцем. Как было бы просто — оставаться так, как теперь, но тогда как лицемерно, как фальшиво это бы было, и как я могу лгать всем — притворяясь, что я протестантка во всех внешних обрядах, когда моя душа принадлежит полностью религии здесь. Я думала и думала глубоко обо всем этом, находясь в этой стране уже более 6 лет, и зная, что религия «найдена». Я так сильно желаю на Пасху причаститься Св. Тайн вместе с моим мужем. Возможно, что это покажется Вам внезапным, но я думала об этом уже так долго, и теперь, наконец, я не могу откладывать этого. Моя совесть мне это не позволяет. Прошу, прошу по получении этих строк простить Вашу дочь, если она Вам доставит боль. Но разве вера в Бога и вероисповедание не являются одним из главных утешений этого мира? Пожалуйста, протелеграфируйте мне только одну строчку, когда Вы получите это письмо. Да благословит Вас Господь. Это будет такое утешение для меня, потому что я знаю, что будет много неприятных моментов, так как никто не поймет этого шага. Прошу только маленькое ласковое письмо».

Отец не послал дочери желаемой телеграммы с благословением, а написал письмо, в котором говорил что решение ее приносит ему боль и страдание, и он не может дать благословения. Тогда Елисавета Феодоровна проявила мужество и, несмотря на моральные страдания твердо решила перейти в православие. Еще несколько отрывков из ее писем близким:

« ... Моя совесть не позволяет мне продолжать в том же духе — это было бы грехом; я лгала все это время, оставаясь для всех в моей старой вере ... Это было бы невозможным для меня продолжать жить так, как я раньше жила ...

... Даже по-славянски я понимаю почти все, никогда не уча его. Библия есть и на славянском и на русском языке, но на последнем легче читать.

... Ты говоришь ... что внешний блеск церкви очаровал меня. В этом ты ошибаешься. Ничто внешнее не привлекает меня и не богослужение — но основа веры. Внешние признаки только напоминают мне о внутреннем...

... Я перехожу из чистого убеждения; чувствую, что это самая высокая религия, и что я сделаю это с верой, с глубоким убеждением и уверенностью, что на это есть Божие благословение».

13 (25) апреля, в Лазареву субботу, было совершено таинство Миропомазания великой княгини Елисаветы Феодоровны с оставлением ей прежнего имени, но уже в честь святой праведной Елисаветы — матери святого Иоанна Предтечи, память которой Православная церковь совершает 5 (18) сентября. После Миропомазания император Александр III благословил свою невестку драгоценной иконой Нерукотворного Спаса, которую Елисавета Феодоровна свято чтила всю жизнь. Теперь она могла сказать своему супругу словами Библии: «Твой народ стал моим народом, Твой Бог — моим богом! (Руфь, 1.16).

В 1891 году император Александр III назначил великого князя Сергея Александровича Московским генерал-губернатором. Супруга генерал-губернатора должна была исполнять множество обязанностей — шли постоянные приемы, концерты, балы. Необходимо было улыбаться и кланяться гостям, танцевать и вести беседы независимо от настроения, состояния здоровья и желания. После переезда в Москву Елисавета Феодоровна пережила смерть близких людей: горячо любимой невестки принцессы — Александры (жены Павла Александровича) и отца. Это была пора ее душевного и духовного роста.

Жители Москвы скоро оценили ее милосердное сердце. Она ходила по больницам для бедных, в богадельни, в приюты для беспризорных детей. И везде старалась облегчить страдания людей: раздавала еду, одежду, деньги, улучшала условия жизни несчастных.

После смерти отца она с Сергеем Александровичем поехала по Волге, с остановками в Ярославле, Ростове, Угличе. Во всех этих городах супруги молились в местных храмах.

В 1894 году, после многих препятствий состоялось решение о помолвке великой княгини Алисы с наследником Российского престола Николаем Александровичем. Елисавета Феодоровна радовалась тому, что молодые влюбленные смогут, наконец, соединиться, и ее сестра будет жить в дорогой ее сердцу России. Принцессе Алисе было 22 года и Елисавета Феодоровна надеялась, что сестра, живя в России, поймет и полюбит русский народ, овладеет русским языком в совершенстве и сможет подготовиться к высокому служению императрицы Российской.

Но все случилось по-иному. Невеста наследника прибыла в Россию, когда император Александр III лежал в предсмертной болезни. 20 октября 1894 года император скончался. На следующий день принцесса Алиса перешла в православие с именем Александры. Бракосочетание императора Николая II и Александры Феодоровны состоялось через неделю после похорон, а весной 1896 года состоялось коронование в Москве. Торжества омрачились страшным бедствием: на Ходынском поле, где раздавались подарки народу, началась давка — тысячи людей были ранены или задавлены.

Так началось это трагическое царствование — среди панихид и погребальных воспоминаний.

В июле 1903 года состоялось торжественное прославление преподобного Серафима Саровского. В Саров прибыла вся императорская семья. Императрица Александра Феодоровна молилась преподобному о даровании ей сына. Когда наследник престола родился, по желанию императорской четы престол нижней церкви, построенной в Царском Селе, был освящен во имя преподобного Серафима Саровского.

В Саров приехала и Елисавета Феодоровна с супругом. В письме из Сарова она пишет: « ... Какую немощь, какие болезни мы видели, но и какую веру. Казалось, мы живем во времена земной жизни Спасителя. И как молились, как плакали — эти бедные матери с больными детьми, и, слава Богу, многие исцелялись. Господь сподобил нас видеть, как немая девочка заговорила, но как молилась за нее мать ...»

Когда началась русско-японская война, Елисавета Феодоровна немедленно занялась организацией помощи фронту. Одним из ее замечательных начинаний было устройство мастерских для помощи солдатам — под них были заняты все залы Кремлевского дворца, кроме Тронного. Тысячи женщин трудились над швейными машинами и рабочими столами. Огромные пожертвования поступали со всей Москвы и из провинции. Отсюда шли на фронт тюки с продовольствием, обмундированием, медикаментами и подарками для солдат. Великая княгиня отправляла на фронт походные церкви с иконами и всем необходимым для совершения богослужения. Лично от себя посылала Евангелия, иконки и молитвенники. На свои средства великая княгиня сформировала несколько санитарных поездов.

В Москве она устроила госпиталь для раненых, создала специальные комитеты по обеспечению вдов и сирот погибших на фронте. Но русские войска терпели одно поражение за другим. Война показала техническую и военную неподготовленность России, недостатки государственного управления. Началось сведение счетов за былые обиды произвола или несправедливости, небывалый размах террористических актов, митинги, забастовки. Государственный и общественный порядок разваливался, надвигалась революция.

Сергей Александрович считал, что необходимо принять более жесткие меры по отношению к революционерам и доложил об этом императору, сказав, что при сложившейся ситуации не может больше занимать должность генерал-губернатора Москвы. Государь принял отставку и супруги покинули губернаторский дом, переехав временно в Нескучное.

Том временем боевая организация эсеров приговорила великого князя Сергея Александровича к смерти. Ее агенты следили за ним, выжидая удобного случая, чтобы совершить казнь. Елисавета Феодоровна знала, что супругу угрожает смертельная опасность. В анонимных письмах ее предупреждали, чтобы она не сопровождала своего мужа, если не хочет разделить его участь. Великая княгиня тем более старалась не оставлять его одного и, по возможности, повсюду сопровождала супруга.

5 (18) февраля 1905 года Сергей Александрович был убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Когда Елисавета Феодоровна прибыла к месту взрыва, там уже собралась толпа. Кто-то попытался помешать ей подойти к останкам супруга, но она своими руками собрала на носилки разбросанные взрывом куски тела мужа. После первой панихиды в Чудовом монастыре Елисавета Феодоровна возвратилась во дворец, переоделась в черное траурное платье и начала писать телеграммы, и прежде всего — сестре Александре Феодоровне, прося ее не приезжать на похороны, т.к. террористы могли использовать их для покушения на императорскую чету. Когда великая княгиня писала телеграммы, она несколько раз справлялась о состоянии раненного кучера Сергея Александровича. Ей сказали, что положение кучера безнадежно и он может скоро умереть. Чтобы не огорчить умирающего, Елисавета Феодоровна сняла с себя траурное платье, надела то же самое голубое, в котором была до этого, и поехала в госпиталь. Там, склонившись над постелью умирающего, она, пересилив себя, улыбнулась ему ласково и сказала: «Он направил меня к вам». Успокоенный ее словами, думая, что Сергей Александрович жив, преданный кучер Ефим скончался в ту же ночь.

На третий день после смерти мужа Елисавета Феодоровна поехала в тюрьму, где содержался убийца. Каляев сказал: «Я не хотел убивать вас, я видел его несколько раз и то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть».

— «И вы не сообразили того, что вы убили меня вместе с ним?» — ответила она. Далее она сказала, что принесла прощение от Сергея Александровича и просила его покаяться. Но он отказался. Все же Елисавета Феодоровна оставила в камере Евангелие и маленькую иконку, надеясь на чудо. Выходя из тюрьмы, она сказала: «Моя попытка оказалась безрезультатной, хотя, кто знает, возможно, что в последнюю минуту он осознает свой грех и раскается в нем». Великая княгиня просила императора Николая II о помиловании Каляева, но это прошение было отклонено.

Pages: 1 2

вторник, 17 июля 2018 г.

Служба преподобнаго Амфилохия Почаевскаго

На малей вечерни

На Господи, воззвах: стихиры на 4, глас 1.

Подобен: Небесных чинов:

Подобен: Небесных чинов:

Воспети и ублажити по достоянию/ угодника Твоего помози ми, Господи,/ просвети ум мой и мысль,/ да прослaвлю песньми и пеньми/ того преслaвныя подвиги.

Служба мученика Алексия Елнатскаго

Месяца сентября в 12-й день

На велицей вечерни

На Господи, воззвах: стихиры на 8, глас 8.

понедельник, 16 июля 2018 г.

Акафист и молитва преподобному Герману Аляскинскому

Кондак 1

Избра́нный чудотво́рче и пресла́вный уго́дниче Христо́в, богоно́сне о́тче наш Ге́рмане, Аля́ски украше́ние и Це́ркве Правосла́вныя ра́дование, воспева́ем ти похвалы́ сия́. Ты же, я́ко Небе́сный наш покрови́тель и всемо́щный пред Бо́гом моли́твенник, не преста́й хода́тайствовати о нас, ча́дех твои́х, усе́рдно тебе́ вопию́щих: Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Ге́рмане, пресла́вный чудотво́рче.

Подписаться на:

Сообщения (Atom)

Мир Запада

Недавно президент Финляндии в очередной раз сообщил, что, с точки зрения наших западных «друзей и партнёров», путь к миру на Украине лежит...

-

На днях Лефортовский арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Администрации Президента к Анатолию Борисовичу Чубайсу о признании н...

-

▪ ️ Демократия в США - это не власть народ а, а власть Демократической партии, которая позволяет Джо Байдену шаг за шагом выводить своих з...

-

Тамбовская икона Божией Матери : [лубок] / Ценз. прот. Александр Смирнов. - Москва : Лит. Т-ва И. Д. Сытина, 1894. - [1] л. : хромолитогр...