8 октября в эфире радио Life звук (бывшая Русская Служба Новостей)

ведущий Игорь Измайлов задал вопрос сенатору от Крыма Ольге Ковитиди,

касающийся ее отношения к так называемой ювенальной юстиции и, в

частности, поправке в 116 статью УК РФ, принятой Федеральным Собранием в

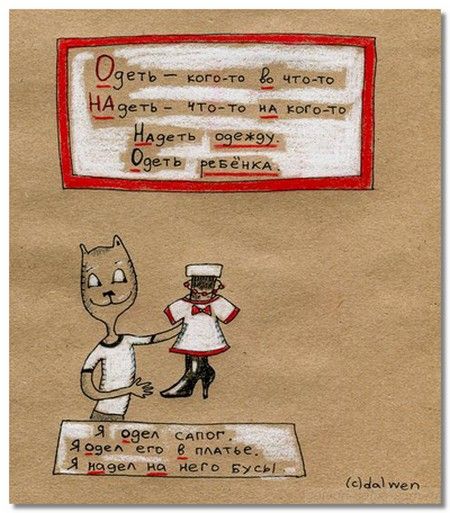

этом году. Поправка устанавливает близкий круг ребенка как наиболее

криминальный, и назначет ответственность за легкое физическое наказание

в виде лишения свободы до двух лет.

Напомним,что именно Ольга Ковитиди был пылким сторонником этого закона, по сути запрещающим воспитание. Отвечая на вопрос ведущего «за» или «против» она ювенальной юстиции, сенатор сначала пыталась запутать слушателей жуткими примерами, не относящимися к сути вопроса, потом, продемонстрировав поразительную для сенатора неосведомленность в обсуждаемом законе , перешла на крик.Выяснилось также, что сенатор делит людей на пчел и мух.

Игорь Измайлов: Два фундаментальных вопроса, которые меня интересуют: это голосование Ольги Федоровны по ювенальной юстиции, как Вы себя чувствуете в связи с ним, с учетом тульского опыта, например, и что у нас за новинка такая, не было возможности у Вас спросить, что сначала принять закон, а потом посмотреть, как он работает на людях. Вот в Туле он уже работает.

Ольга Ковитиди: Я хочу сказать о том, что это не новинка, и так происходит не только в России, хватит хаять наше государство. Так происходит везде о том, что

Игорь Измайлов: Мы не хаем.

Ольга Ковитиди: Нет, я не про Вас, я про тех, кто говорит, что за новинка. Это не новинка, и так было всегда: принимается закон, а потом происходит мониторинг его применения.

Игорь Измайлов: И на людях смотрится, когда у них забирают детей, на родителей заводят уголовное дело.

Ольга Ковитиди: А по поводу ювенальной… Это я говорю в общем сейчас, а то, что касается ювенальной юстиции, я здесь категорически не согласна, у нас нет понятия ювенальной юстиции. И тот закон, о котором Вы говорите, его нельзя так рассматривать, я в этом жестко уверена.

Игорь Измайлов: Вы знаете, что в Туле судят мать за синяк у ребенка, который поставил брат случайно кубиком, статья 116 Уголовного кодекса, которую Вы приняли и просили за нее проголосовать?

Ольга Ковитиди: А я могу Вам привести пример о том, что человек курицу украл и его в тюрьму посадили. Я Вам говорю о том, что все зависит от…

Игорь Измайлов: Вопреки требованиям президента.

Ольга Ковитиди: Нет, не было такого.

Игорь Измайлов: Президент против ювенальной юстиции, и он заявлял публично. Странно, что Вы об этом не знаете.

Ольга Ковитиди: Нет, я категорически с Вами не согласна.

Игорь Измайлов: Хорошо.

Ольга Ковитиди: Читайте материальную часть. И заключается она в том, что: первое, этот закон был подан…

Мария Андреева: Ольга Федоровна, мы расстанемся на несколько минут, после новостей вернемся. Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Новости впереди.

Игорь Измайлов: Мария Андреева, Игорь Измайлов и любезно согласившаяся побыть с нами еще немного Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Вот, собственно говоря, небольшая цитата: «В Туле началась ювенальное дело. У матери отобрали дочь за синяк на лбу, самой женщине грозит от двух лет тюрьмы. Побои все отрицают, однако дело уже заведено. Инцидент в местной школе: девочка пришла с синяком на лбу, на вопросы учителей, что случилось, она сказала, что ударилась об стенку, но позже мать рассказала, что синяк оставил младший братик девочки деревянным кубиком, а девочка все списала на стенку, чтобы его выгородить». Первая ласточка закона Крашенинникова и Вашего тоже. Президент Владимир Путин, приведу Вам его цитату, когда его спрашивали, или как ее в законе назвали «дружественное детям правосудие» у нас. Вы говорите, у нас нет ювенальной юстиции, пожалуйста, пусть будет дружественное детям правосудие. – «Ювенальная юстиция представляет собой угрозу вмешательства в дела семьи. Это очень опасные вещи». Путин был на съезде против ювенальной юстиции. Сейчас собрано 130 с лишним тысяч, или даже, по-моему, 170 уже, против этого закона, который Вы приняли. В связи с этим Ваши действия?

Ольга Ковитиди: Первое, я теперь хочу все поставить, у Вас оно все было вверх ногами. Знаете, мухи видят вверх ногами. Вот Вы увидели сейчас ситуацию вверх ногами.

Игорь Измайлов: Я муха?

Ольга Ковитиди: Я не знаю, нет, Вы не муха, но увидели Вы все это как муха. Вот есть три категории, три позиции отношения. Во-первых, какой основной закон регулирует ювенальную юстицию? Ювенальной юстиции в России нет – это первое. Второе, сегодня, для того, чтобы она была, необходим основной закон про ювенальную юстицию. Но есть ли элементы ювенальной юстиции, на чем она основывается? Она основывается на Семейном кодексе, в частности статье 22-ой, которая определяет возможность того, когда дети могут быть, в случае, если родители злоупотребляют спиртными напитками, когда они могут быть лишены родительских прав. То есть я буду говорить исключительно фактами сейчас, а не эмоциями. На чем зиждется сегодня, вот есть три группы непринятия решений, которые определят, какие механизмы сегодня существуют в государстве, которые могут рассматриваться как элементы ювенальной юстиции. Первое – это отдел опеки и попечительства, который существует у нас, второе – это комиссия по делам несовершеннолетних. Если послушать Игоря, то нужно убрать комиссии по делам несовершеннолетних…

Игорь Измайлов: Я недавно прочитал Владимира Путина и новости с Тулы.

Ольга Ковитиди: Подождите. Я понимаю, что Вы можете вытащить джокера из рукава и сказать: «Да».

Игорь Измайлов: Я Владимира Путина могу Вам вытащить с цитатой.

Ольга Ковитиди: А вот если сегодня, а я Вам сейчас приведу цитату о том, что президент, когда мы принимали этот закон, сказал о том, что в случае, если есть необходимость внесения каких-то изменений после его принятия, они будут приняты. Так вот теперь дальше. Есть три группы людей, которые говорят относительно этого закона. Первая – это группа, которая его не знают, не читали никогда и не понимают, и которым надо объяснять. К первой относитесь Вы, по всей видимости.

Игорь Измайлов: Я муха, да. Мухам надо объяснять.

Ольга Ковитиди: Вторая – это люди определенных религиозных убеждений, которые считают, у них есть свои понятия, они имеют на это право, и мы уважительно к этому относимся. И третья группа – это люди, которые категорически отрицают вообще все во имя отрицания. Вы к ней явно не относитесь, потому что Вы человек думающий.

Игорь Измайлов: А президент Владимир Путин к какой группе относится, когда говорит, что ювенальная юстиция в России быть не должна?

Ольга Ковитиди: Так вот я Вам сказала о том, что, я Вам повторяю еще раз о том, что позиция президента была такова. Мы же просто так закон, ведь он первоначально был подан президентом, если Вы внимательны, имя его тоже Владимир Путин. И поэтому первоначально он был подан…

Игорь Измайлов: А поправка ко второму чтению когда появилась?

Ольга Ковитиди: Поправка, о которой Вы сейчас говорите, была учтена, и Вы об этом тоже знаете.

Игорь Измайлов: Она появилась ко второму чтению, и Вы тоже об этом знаете.

Ольга Ковитиди: Послушайте. Поэтому мы сейчас…

Мария Андреева: Игорь, расскажи слушателям, что за закон, не все понимают.

Игорь Измайлов: 116-я статья Уголовного кодекса «Побои». Если ты, в который выделяется близкий родственник, отличный от всех остальных категорий…

Ольга Ковитиди: Давайте определимся, о чем идет речь. О том, что по любой статье все зависит, ведь принимает решение судья на основании чего? На основании закона и своего субъективного мнения. Правильно?

Игорь Измайлов: Нет, неправильно.

Ольга Ковитиди: Правильно. Это указано в процессуальном кодексе. Как это неправильно? Почитайте закон.

Игорь Измайлов: На основании в соответствии с законом.

Ольга Ковитиди: Нет, извините меня, в законе написано через запятую, читайте закон. Принимается решение на основании нормы права, своего субъективного мнения.

Игорь Измайлов: Вот Вы написали.

Ольга Ковитиди: Так вот, это не я написала, это написано было в процессуальном кодексе.

Метки: Ювенальная юстиция

Pages: 1 2 3

Напомним,что именно Ольга Ковитиди был пылким сторонником этого закона, по сути запрещающим воспитание. Отвечая на вопрос ведущего «за» или «против» она ювенальной юстиции, сенатор сначала пыталась запутать слушателей жуткими примерами, не относящимися к сути вопроса, потом, продемонстрировав поразительную для сенатора неосведомленность в обсуждаемом законе , перешла на крик.Выяснилось также, что сенатор делит людей на пчел и мух.

Игорь Измайлов: Два фундаментальных вопроса, которые меня интересуют: это голосование Ольги Федоровны по ювенальной юстиции, как Вы себя чувствуете в связи с ним, с учетом тульского опыта, например, и что у нас за новинка такая, не было возможности у Вас спросить, что сначала принять закон, а потом посмотреть, как он работает на людях. Вот в Туле он уже работает.

Ольга Ковитиди: Я хочу сказать о том, что это не новинка, и так происходит не только в России, хватит хаять наше государство. Так происходит везде о том, что

Игорь Измайлов: Мы не хаем.

Ольга Ковитиди: Нет, я не про Вас, я про тех, кто говорит, что за новинка. Это не новинка, и так было всегда: принимается закон, а потом происходит мониторинг его применения.

Игорь Измайлов: И на людях смотрится, когда у них забирают детей, на родителей заводят уголовное дело.

Ольга Ковитиди: А по поводу ювенальной… Это я говорю в общем сейчас, а то, что касается ювенальной юстиции, я здесь категорически не согласна, у нас нет понятия ювенальной юстиции. И тот закон, о котором Вы говорите, его нельзя так рассматривать, я в этом жестко уверена.

Игорь Измайлов: Вы знаете, что в Туле судят мать за синяк у ребенка, который поставил брат случайно кубиком, статья 116 Уголовного кодекса, которую Вы приняли и просили за нее проголосовать?

Ольга Ковитиди: А я могу Вам привести пример о том, что человек курицу украл и его в тюрьму посадили. Я Вам говорю о том, что все зависит от…

Игорь Измайлов: Вопреки требованиям президента.

Ольга Ковитиди: Нет, не было такого.

Игорь Измайлов: Президент против ювенальной юстиции, и он заявлял публично. Странно, что Вы об этом не знаете.

Ольга Ковитиди: Нет, я категорически с Вами не согласна.

Игорь Измайлов: Хорошо.

Ольга Ковитиди: Читайте материальную часть. И заключается она в том, что: первое, этот закон был подан…

Мария Андреева: Ольга Федоровна, мы расстанемся на несколько минут, после новостей вернемся. Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Новости впереди.

Игорь Измайлов: Мария Андреева, Игорь Измайлов и любезно согласившаяся побыть с нами еще немного Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Вот, собственно говоря, небольшая цитата: «В Туле началась ювенальное дело. У матери отобрали дочь за синяк на лбу, самой женщине грозит от двух лет тюрьмы. Побои все отрицают, однако дело уже заведено. Инцидент в местной школе: девочка пришла с синяком на лбу, на вопросы учителей, что случилось, она сказала, что ударилась об стенку, но позже мать рассказала, что синяк оставил младший братик девочки деревянным кубиком, а девочка все списала на стенку, чтобы его выгородить». Первая ласточка закона Крашенинникова и Вашего тоже. Президент Владимир Путин, приведу Вам его цитату, когда его спрашивали, или как ее в законе назвали «дружественное детям правосудие» у нас. Вы говорите, у нас нет ювенальной юстиции, пожалуйста, пусть будет дружественное детям правосудие. – «Ювенальная юстиция представляет собой угрозу вмешательства в дела семьи. Это очень опасные вещи». Путин был на съезде против ювенальной юстиции. Сейчас собрано 130 с лишним тысяч, или даже, по-моему, 170 уже, против этого закона, который Вы приняли. В связи с этим Ваши действия?

Ольга Ковитиди: Первое, я теперь хочу все поставить, у Вас оно все было вверх ногами. Знаете, мухи видят вверх ногами. Вот Вы увидели сейчас ситуацию вверх ногами.

Игорь Измайлов: Я муха?

Ольга Ковитиди: Я не знаю, нет, Вы не муха, но увидели Вы все это как муха. Вот есть три категории, три позиции отношения. Во-первых, какой основной закон регулирует ювенальную юстицию? Ювенальной юстиции в России нет – это первое. Второе, сегодня, для того, чтобы она была, необходим основной закон про ювенальную юстицию. Но есть ли элементы ювенальной юстиции, на чем она основывается? Она основывается на Семейном кодексе, в частности статье 22-ой, которая определяет возможность того, когда дети могут быть, в случае, если родители злоупотребляют спиртными напитками, когда они могут быть лишены родительских прав. То есть я буду говорить исключительно фактами сейчас, а не эмоциями. На чем зиждется сегодня, вот есть три группы непринятия решений, которые определят, какие механизмы сегодня существуют в государстве, которые могут рассматриваться как элементы ювенальной юстиции. Первое – это отдел опеки и попечительства, который существует у нас, второе – это комиссия по делам несовершеннолетних. Если послушать Игоря, то нужно убрать комиссии по делам несовершеннолетних…

Игорь Измайлов: Я недавно прочитал Владимира Путина и новости с Тулы.

Ольга Ковитиди: Подождите. Я понимаю, что Вы можете вытащить джокера из рукава и сказать: «Да».

Игорь Измайлов: Я Владимира Путина могу Вам вытащить с цитатой.

Ольга Ковитиди: А вот если сегодня, а я Вам сейчас приведу цитату о том, что президент, когда мы принимали этот закон, сказал о том, что в случае, если есть необходимость внесения каких-то изменений после его принятия, они будут приняты. Так вот теперь дальше. Есть три группы людей, которые говорят относительно этого закона. Первая – это группа, которая его не знают, не читали никогда и не понимают, и которым надо объяснять. К первой относитесь Вы, по всей видимости.

Игорь Измайлов: Я муха, да. Мухам надо объяснять.

Ольга Ковитиди: Вторая – это люди определенных религиозных убеждений, которые считают, у них есть свои понятия, они имеют на это право, и мы уважительно к этому относимся. И третья группа – это люди, которые категорически отрицают вообще все во имя отрицания. Вы к ней явно не относитесь, потому что Вы человек думающий.

Игорь Измайлов: А президент Владимир Путин к какой группе относится, когда говорит, что ювенальная юстиция в России быть не должна?

Ольга Ковитиди: Так вот я Вам сказала о том, что, я Вам повторяю еще раз о том, что позиция президента была такова. Мы же просто так закон, ведь он первоначально был подан президентом, если Вы внимательны, имя его тоже Владимир Путин. И поэтому первоначально он был подан…

Игорь Измайлов: А поправка ко второму чтению когда появилась?

Ольга Ковитиди: Поправка, о которой Вы сейчас говорите, была учтена, и Вы об этом тоже знаете.

Игорь Измайлов: Она появилась ко второму чтению, и Вы тоже об этом знаете.

Ольга Ковитиди: Послушайте. Поэтому мы сейчас…

Мария Андреева: Игорь, расскажи слушателям, что за закон, не все понимают.

Игорь Измайлов: 116-я статья Уголовного кодекса «Побои». Если ты, в который выделяется близкий родственник, отличный от всех остальных категорий…

Ольга Ковитиди: Давайте определимся, о чем идет речь. О том, что по любой статье все зависит, ведь принимает решение судья на основании чего? На основании закона и своего субъективного мнения. Правильно?

Игорь Измайлов: Нет, неправильно.

Ольга Ковитиди: Правильно. Это указано в процессуальном кодексе. Как это неправильно? Почитайте закон.

Игорь Измайлов: На основании в соответствии с законом.

Ольга Ковитиди: Нет, извините меня, в законе написано через запятую, читайте закон. Принимается решение на основании нормы права, своего субъективного мнения.

Игорь Измайлов: Вот Вы написали.

Ольга Ковитиди: Так вот, это не я написала, это написано было в процессуальном кодексе.

Метки: Ювенальная юстиция

Pages: 1 2 3